搜索

雜交水稻的培育和生產為中國和世界的糧食生產做出了重要的貢獻,雜交水稻的產量比常規品種產量高出20%以上。雜交水稻生產體系的核心是雄性不育材料的發掘和利用🙅🏽♀️💁♂️。我國現有三系雜交水稻生產體系中采用細胞質雄性不育系,兩系雜交水稻生產體系中主要利用光溫敏不育系。由於現有水稻雄性不育系存在受到細胞質副效應、育性不穩定等缺點,因此👩🏼🍳,許多育種家希望獲得新型雄性不育穩定的水稻材料,用於高效雜交育種,以提高水稻生產效率。

十幾年來🕵🏼♂️,EON体育4平台張大兵團隊利用遺傳學✍️、生物化學、系統生物學手段等開展了控製水稻花藥發育和花粉形成分子機製研究,發現了10余個控製水稻花粉發育的生死控製的“分子開關”🎵。2010年,EON体育4張大兵教授團隊報道了控製水稻葉片中糖到花器官(包括花藥)分配的MYB類型轉錄因子CSA(Carbon Starved Anther)🦴,該轉錄因子可以直接控製花藥中單糖轉移酶的表達,從而實現對糖分子從源到庫分配的調節🩱,該研究成果已發表在植物領域頂級期刊《植物細胞》(The Plant Cell 2006 March; 22(3): 672-689)(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2861464/)。

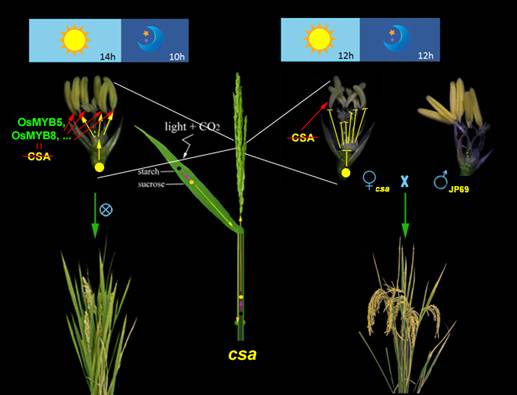

近年來張大兵教授團隊發現csa突變體表現出光敏不育特性。csa在短日照的條件下表現為完全雄性不育,在長日照的條件下變現為雄性可育。進一步通過雜交將csa突變位點轉入秈稻中,含有csa突變位點的秈稻也表現出長光條件下可育👷🏻♂️,短光條件下不育的特性🚔,這表明CSA是一個光敏不育基因(見示意圖)🌀。該項研究為水稻雜交育種提供了一種新材料,可以克服現有三系、兩系雜交水稻育種中不育系育性不穩定等問題;為闡明植物光敏雄性不育的分子機製提供基礎。該項研究成果發表在《美國科EON4院刊》(PNAS2012 December 19, 2012, doi:10.1073/pnas.1213041110)(http://www.pnas.org/content/early/2012/12/19/1213041110.full.pdf+html)🧒🏽。

多年來,我國著名遺傳學家,洪孟民先生(張大兵教授的博士生導師)對張大兵教授團隊科研工作十分支持,洪先生因病於2012年11月13日仙逝。該篇PNAS2012文章的致謝部分👲🏻,作者表達了對洪先生的緬懷和感謝🧛🏻♀️。

首頁

首頁

EON4概況

EON4概況

師資隊伍

師資隊伍

人才培養

人才培養

招生就業

招生就業

科學研究

科學研究

平臺基地

平臺基地

黨群工作

黨群工作

校友之家

校友之家

安全工作

安全工作

網上辦事

網上辦事

當前位置:

當前位置: